JS: Orellana und Corleto waren von der damaligen Regierung bedroht worden, und alle Aufführungen wurden daraufhin abgesagt.

JO: Ja, die Armee hat sie damals verboten, unter der Regierung von Serrano Elías.

JS: Elías ließ En los cerros de Ilóm verbieten, weil das Stück die inneren Konflikte Guatemalas ansprach. Orellana nutzte die Kunst, um eben diese öffentlich anzuprangern. Ich sollte an dieser Stelle hinzufügen, dass Orellanas Arbeit immer schon eine öffentliche Anklage war. Und dies bereits seitdem er 1971 über Humanofonía zu sprechen begonnen hatte, die Musik des Hungers. Daher also kam diese Zugangsweise, und das ging so weiter; in En los cerros de Ilóm wurde die Anklage noch stärker. Das Stück konnte nicht auf Reisen gehen, was eine große Frustration bei den Leuten erzeugte – in jedem, gleichgültig ob aus der Besetzung oder der Produktion kommend. Es war uns nicht möglich, das Stück aufzuführen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass wir aufhören würden, mit Orellana persönlich zusammenzuarbeiten. Meine Gruppe vertiefte sich wirklich in Orellanas Musik, zwischen uns funkte es auf Anhieb.

AT: Wer oder was ist deine Gruppe?

JS: Der Coro Victoria. Der Coro Victoria ist eine musikalisch-künstlerische Einrichtung, die sich der Präsentation von Kunst um der Kunst willen widmet, und er verfolgt eine ganz einzigartige ästhetische Herangehensweise. Der Coro Victoria ergänzt Musik mit Schauspiel, mit Drama, damit die Botschaft nachdrücklicher wirkt. Es ist nicht dasselbe, ein Werk von Orellana als konzertant-musikalisches Singstück aufzuführen oder als Schauspiel. Die Botschaft des Chores ist nicht ausschließlich eine musikalische, sie ist auch eine Botschaft über das Schauspiel, das Drama, durch die sich die Botschaft des Komponisten klar vermittelt. Aus der Sicht des Publikums spielt es keine Rolle, wenn es die Sprache nicht versteht. Orellana benutzt keine konkret existierende Sprache: was er benutzt, sind Phoneme. Es sind indigene Phoneme aus Guatemala, die eine klare Botschaft in Anschlag bringen. Der Coro Victoria war immer so etwas wie die Basis, dank derer zahlreiche Werke Maestro Orellanas überhaupt gezeigt werden konnten.

Der Maestro und ich haben über die Jahre hinweg eine tiefgehende Beziehung zueinander geschmiedet. Ich habe einen intimen Einblick in seine künstlerischen, ästhetischen und kreativen Anschauungen, und ich habe auch ein wenig die menschliche Seite des Maestro kennengelernt, was auch wichtig ist. 1999 präsentierten wir ein Projekt beim 5. Weltsymposium für Chormusik in Rotterdam. Das verschaffte mir eine Menge neuen Wissens. Es stellte sich heraus, dass die Europäer mit einer anderen Chorstruktur arbeiten als jener, die wir in Guatemala anwenden, und so kehrte der Coro Victoria zurück und begann fortan hier mit dieser Struktur zu arbeiten. Ich schlug das vor, und der Chor war damit einverstanden. Ich hatte auch meinen Vocalcoach, meinen professionellen Choreografen, der auf einer Tanzakademie seinen Abschluss gemacht hatte … Ich verfügte also über die ganze Struktur, mit der die Europäer zu arbeiten gewohnt sind. Es ist ein Segen, wenn man einen Komponisten hat, der bereit dazu ist, die Gruppe zu besuchen und uns zu lehren, wie wir an die Musik herangehen sollen. Wir haben immer noch alles, was wir brauchen. Wir tourten in Asien, Amerika und Europa. All das hat dazu beigetragen, die Bande mit unserem Maestro zu festigen.

AT: Wie hat sich deine Herangehensweise an die Musik in den letzten sechs Jahrzehnten verändert? Wie würdest du das beschreiben?

JO: Es fing alles 1971 mit Humanofonía an. Dieses Stück entstand aus meinem wachsenden Bewusstsein für soziopolitische Verhältnisse, für eine Gesellschaft, die unter der Ausbeutung der Arbeit leidet, an der Unterdrückung der Gewerkschaften – beides Dinge, die Armut und Not noch verschärfen. Als ich 1968 aus Buenos Aires – wo ich aufgesaugt hatte, was damals die Avantgarde Europas war – nach Guatemala zurückkehrte, durchlebte ich eine Krise. Einerseits hätte ich ein Avantgardekünstler im europäischen Sinne bleiben, andererseits auch überholte Formen nationalistischer Musik kreieren können.

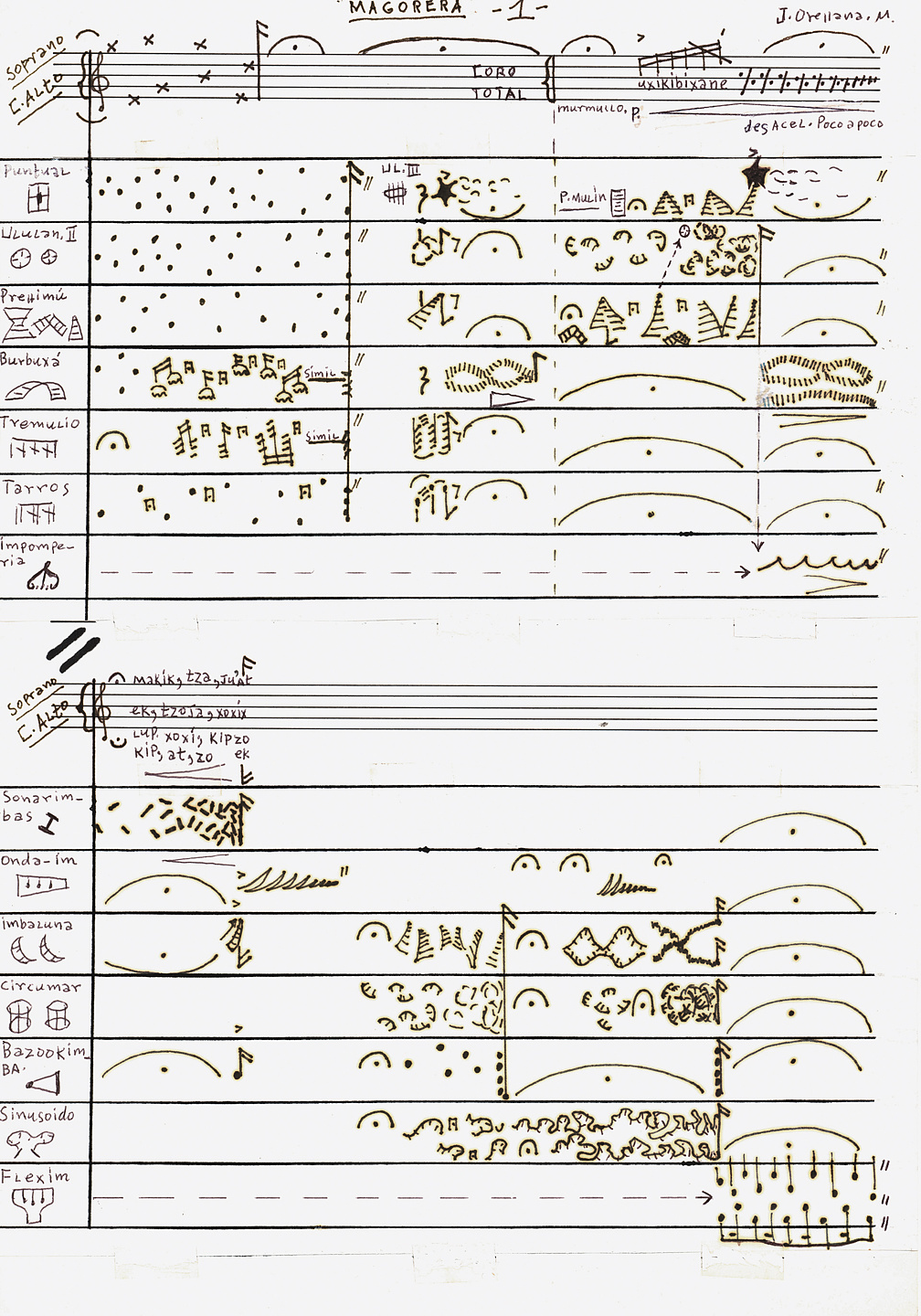

Diese Krise führte glücklicherweise zu den Humanofonías – ich wurde dabei nicht angetrieben von starren oder metaphysischen Zielvorstellungen, sondern ich folgte einem intuitiven Fluss. Ich begann zu begreifen, dass Gesang den Betonungsarten der gesprochenen Sprache bereits eingeschrieben ist, und anstatt unsere eigene Klanglandschaft einzufangen – denn eine der Qualitäten Lateinamerikas liegt in den indigenen Sprachen, die unterschieden und doch verbunden in einem Ausdrucksspektrum sind –, schuf ich eine Serie von Überlagerungen. Das Ganze nannte ich „humanophonal“. Dann widmete ich mich der Aufgabe, unterschiedliche Umgebungen aufzunehmen, anhand derer ich bestimmte Kontraste entwickeln konnte. Ich nahm zum Beispiel die Bewegung des Hinausgehens aus einer Kirche auf. Ich kam in die Vorhalle, wo man die Stimmen der Bettler hören konnte, die entweder Spanisch sprachen oder eine indigene Sprache. Dort entdeckte ich den Kontrast zwischen den kalten Litaneien und den Klagerufen der Bettler. Wenn ich also zum Beispiel den Sound eines Umzugs aufzeichnete, mit den Klängen der Marimba und dann der Sonarimba [eines der ersten Soundwerkzeuge, die von Orellana entworfen und gebaut wurden], so agierte ich innerhalb meines eigenen Kontextes von Guatemala und Lateinamerika und gleichzeitig auch innerhalb der damaligen Avantgarde – ich war dabei, Musique concrète zu schaffen.

Mit Humanofonía wurden meine Intuition und die Strukturen meines Empfindungsvermögens noch geschärft. Es gibt da eine Zunahme von Gefühlen und Vorstellungen, und auf diese Weise entwickeln sie sich und entwickelten sich weiter; zum Beispiel beruht Malebolge [das sich auf den achten Kreis der Hölle in Dantes Inferno, den ersten Teil seiner Göttlichen Komödie, bezieht] auf Klängen der Sühne in Gefängnissen, Klängen der Folter und des Versinkens. Malebolge ist der Beginn einer Werkgruppe im Zeichen der Rebellion; jedes Mal vehementer, jedes Mal mit einem stärkeren Bedürfnis nach Tiefe – bis zu dem Punkt, an dem ich zum Beispiel in Evocación profunda y traslaciones de una marimba zur absoluten Überhöhung der Marimba gelange. In Ramajes de una marimba imaginaria wird eine Art Synthese entworfen, welche in Marimba en el destierro [Marimba im Exil] hingegen bereits existiert und dort mit einer Bewegung von inneren hin zu äußeren Ereignissen verbunden ist. Um den Aufstand unmittelbar darstellen zu können, trägt der andere Teil von Ramajes de una marimba imaginaria den Titel „Marimbalzada“ [„Marimba des Aufstands“]. Dem entspringen dann Sacratávica, Imposible a la X und En los cerros de Ilóm – alles emblematische Arbeiten, die einen Teil meines Erbes ausmachen, das man als Leitfaden zu oder Zoom auf die Sinfonía desde el Tercer Mundo begreifen kann. Man darf sagen, dass ich schon seit der Humanofonía aus dem Jahr 1971 die Sinfonie forme, die bei der documenta 14 aufgeführt werden wird.

Mit Humanofonía begann ich gesellschaftliches Bewusstsein abseits der Norm zum Ausdruck zu bringen. Der Großteil meines Werks entwickelte sich entlang dieser Linie. Abgesehen davon gibt es Arbeiten, die unbekannt geblieben sind, Lieder, die ich zu schreiben nur begonnen habe. Eines von ihnen heißt „Pepita y el Río“ und ist dem Andenken an María Josefa García Granados gewidmet. Ich habe auch Lieder geschrieben, die zum Beispiel einer Frau aus Zacapa gewidmet sind; diese schrieb ich aber mehr zu meinem Vergnügen. Darüber hinaus habe ich auch eine Art Lied geschaffen, das einem chorischen Poem ähnelt und den Titel Elegía a una migrante muerta en camino [Klagelied einer Wanderarbeiterin, die auf der Straße starb] trägt. Diese Komposition beruht auf der wahren Geschichte einer guatemaltekischen Frau, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum verdurstete. Das markiert vielleicht einen kleinen Richtungswechsel, nichtsdestotrotz ist all dies immer noch in die größeren Strukturen meines Empfindungsvermögens, der tonal-gesellschaftlichen Umstände oder, direkter gesagt, der soziopolitischen Verhältnisse eingelassen.

SB: Kannst du uns ein wenig mehr über die Zeit erzählen, als du das Konservatorium besucht hast, als du begonnen hast, in aller Form Musik zu studieren und mit elektroakustischer Musik zu experimentieren? Wie kamst du darüber an das Stipendium für Buenos Aires, das ja durchaus ein „Vor“ und ein „Danach“ in deinem Lebenslauf markiert?

JO: Ich studierte Geige und traditionelle Harmonielehre, später dann Komposition. Als ich am Konservatorium anfing, war alles, was ich damals komponierte sehr chromatisch; ich versuchte stets, mich von tonalen Zentren wegzubewegen. Bald schon aber bemerkte ich, dass ich nach etwas suchte, das bereits von Arnold Schönberg entdeckt worden war. Es war die Dodekafonie, die Zwölftonmusik, die er schon 1921 erfunden hatte. Ich hatte diese intuitiven Eingebungen zwischen 1963 und 1965, und die Tatsache, dass ich meinte, das Rad neu erfunden zu haben, half mir dabei zu finden, wonach ich suchte. Das schaffte einen Ausgleich, einen Bruch mit dem Ungleichgewicht, in dem sich eine Person befinden kann, die innerhalb des einen Systems arbeitet und dann mit einem Schlag in ein anderes System wechselt. Ich schuf also Ballet contrastes, nachdem ich schon eine Menge über Kontrapunkt, Orchestrierung, Kompositionsstruktur und Intuition gelernt hatte. Ich schickte dieses Werk nach Buenos Aires, und das brachte mir dann auch das Stipendium am Instituto Torcuato Di Tella ein.

SB: Wie war die Atmosphäre am Instituto Torcuato Di Tella, und wie beeinflusste diese Erfahrung dein Bewusstsein von der Welt? Kamst du dort mit irgendwelchen Personen oder Ideen in Kontakt, die dein Werk immer noch inspirieren?

JO: Ja, ich hatte einen großartigen Professor am Institut, sein Name ist – er lebt noch – Francisco Kröpfl. Er war einer der wenigen Professoren, die ich getroffen habe, die von der Idee, ihre Studierenden sollten alles ganz klar verstehen, besessen war. Wir trafen uns manchmal sogar an Sonntagnachmittagen. Er verzichtete auf seinen freien Tag, um die Studierenden zu treffen und mit ihnen über ihre Fragen und Zweifel diskutieren zu können. Dann gab es auch die Klassen, die von Alberto Ginastera geleitet wurden, und die Gastprofessoren aus Europa. Einer dieser Lehrer, der großen Einfluss hatte – nicht so sehr, was die Technik betrifft, sondern mehr in Bezug auf seine Vision zeitgenössischer Musik dieser Zeit, wir schrieben das Jahr 1967 –, war der Komponist Luigi Nono. Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und Nono waren die drei Hauptfiguren der Avantgarde, die die Tonkunst revolutionierten. Und sie alle kamen von der Zwölftonmusik Schönbergs her. Das gab mir eine sehr allgemeine Vorstellung dessen, was in der Musik in Europa und in anderen Teilen der Welt vorgegangen war und vorging. Mir wurden die Unterschiede zwischen den musikalischen Entwicklungen in Lateinamerika, besonders Zentralamerika, und in Europa bewusst. Das brachte mich, wie vorhin schon gesagt, in die Krise, die ich mit Humanofonía überwand.

SB: Wie fühlte es sich an, wenn man aus Guatemala kam, wo die Möglichkeiten so eingeschränkt waren, in einer so gut ausgestatten Institution in Buenos Aires zu landen?

JO: Am Instituto Torcuato Di Tella hatten sie einen Raum für audiovisuelle Experimente, einen Vorführraum. Man gab allen jungen Leuten, die sich mit Theater beschäftigten – den jungen Dramatikern, mit ihren je unterschiedlichen Ansätzen –, die Chance, dort etwas auszuprobieren. Ich erinnere mich an Jorge Romero Brest, einen herausragenden Argentinier, dem die Leitung dieses Ateliers oblag. Innerhalb des Gebäudekomplexes gab es auch das Latin American Center for Advanced Musical Studies. Allen Stipendiat_innen stand dort ein Probenraum mit eigenem Klavier und einer kleinen musikalischen Referenzbibliothek zur Verfügung. Zum Stipendium gehörte darüber hinaus eine Summe von 70.000 argentinischen Pesos, was unseren Lebensunterhalt sicherstellte und uns ein in jeglicher Hinsicht freies Leben ermöglichte.

Als ich dort eintraf, wurde mir klar, dass es für Künstler – nicht nur den Komponisten, sondern auch für Maler, Bildhauer, aufstrebende Schriftsteller, junge Schriftsteller – eine Fülle von Reizen und Antrieben gab, und zudem gab es reichlich Unterstützung, die für mich ganz unvorstellbar geblieben war, weil in meinem Land nicht nur ein großer Mangel an finanzieller oder akademischer Unterstützung herrschte, sondern auch eine große Gleichgültigkeit sowie ein Mangel an Wertschätzung. Fast überall wurde das Traditionelle betont, und es gab bestimmte Gruppen, die direkten Kontakt mit den Leuten an der Macht pflegten, die aber selten die idealen Menschen waren. Als mein Stipendium auslief, fand ich es schrecklich, nicht länger bleiben zu können.

SB: Wenn ich recht verstanden habe, hast du die Klangwerkzeuge nach deiner Rückkehr aus Argentinien geschaffen, nämlich als du feststellen musstest, dass die Technologie für deine elektroakustischen Experimente, mit denen du dich zuvor befasst hattest, hier nicht zu beschaffen war. Gibt es eine Art Hunger, der wunderbare Neuerungen hervorbringt, oder geht es hierbei mehr um Selbstbestimmung?

JO: Nun ja, ich war in der Lage, diese Krise mit Humanofonía zu überwinden. Mir wurde klar, dass mir die technischen Ressourcen fehlten, die mir in Argentinien zur Verfügung gestanden hatten. Als ich dort war, realisierte ich Meteora, das sich zwischen Elektroakustik und elektronischer Musik bewegte. Als ich Humanofonía schuf, war ich dazu gezwungen, handwerkliche Ressourcen zu nutzen. Von einem technischen Standpunkt aus betrachtet, war es eine Arbeit, die sich durch eine gewisse Armut auszeichnete, aber ein ästhetisches, soziologisches und ideologisches Ziel verfolgte, das weit jenseits dessen lag, was mit diesen technischen Mitteln zunächst möglich gewesen war. Um die Frage zu beantworten: Ich glaube, dass die Klangwerkzeuge für eine Art Selbstbestimmung standen, obgleich auch der Zufall eine Rolle gespielt hat. Als mir zum Beispiel bei Humanofonía bewusst wurde, was für eine Konstante die Marimba in unserer Klanglandschaft darstellte, setzte zugleich auch ihre Idealisierung ein. Zu dieser Zeit begannen auch die Klangwerkzeuge Form anzunehmen. Gewisse zyklische Automatismen waren hier am Werk. [Der bildende Künstler] Carlos Amorales gab dafür eine gute Erklärung. Als er bemerkte, dass die Stäbe der Marimba eine Perkussion erzeugten, da der Rhythmus ihrer Klangwellen sich kreisförmig übertrug, dachte er, man könne die elektronischen Musiksequenzer weglassen. Diese wurden von nun durch eine analoge Methode ersetzt.

SB: Das war eine sehr schlaue Lösung. Denn damit hast du es nicht nur geschafft, die Leere zu füllen, die entstanden war, weil es dir an den technischen Mitteln mangelte, sondern darüber hinaus bot die Wahl der Marimba nun die Möglichkeit, das Publikum hier zu erreichen. Vor allem wenn man davon ausgeht, dass es zu dem Zeitpunkt, als du nach Guatemala zurückkehrtest, gar kein Publikum für ein solches Werk gab, weil es an der dafür notwendigen Bildung fehlte. Das war so, als schlüge man zwei Fliegen mit einer Klappe.

JO: Genau, genau. Abgesehen davon allerdings, dass ich die beiden nicht auf eine so konzeptionelle Weise miteinander verbinden, verschmelzen konnte, wie Carlos das getan hatte.

AT: Vielleicht lese ich das falsch, aber in Ramajes de una marimba imaginaria wird der Marimba ein erzählerischer Charakter verliehen, eine Persönlichkeit, ein Leben zugeschrieben. Würdest du dasselbe über deine Klangwerkzeuge sagen?

JO: Ja, die Marimba hat ein Eigenleben – ihr Bild existiert im kollektiven Gedächtnis als das Bild eines Nationalinstruments, das das Gefühl des Volkes, die Liebe, die Nostalgie und die Traurigkeit verkörpert. Die Marimba lebt also; und dieses Leben wird in Ramajes dargestellt, und die Klangwerkzeuge, gemeinsam mit dem Erzähler, stiften diese nationale Dialektik – sie können als fantastische Marimba verstanden werden. Geht man von regionalen Stücken aus, um den traditionellen Charakter der Marimba zu reflektieren, dann gesteht man ihr ein spezielles Leben zu – oder zumindest hier, denn die Guatemalteken haben sich die Marimba auf einzigartige Weise angeeignet. Diese Arbeiten sind in der Tat die Persönlichkeit und das Leben der Marimba. Spielt man diese regionalen Stücke aber in einem anderen Kontext, in einem, der in der ureigenen Welt der Marimba angesiedelt ist, dann beginnen Marimba und Klangwerkzeuge ihr je eigenes Leben zu entwickeln.

SB: Das hat auch viel mit dem Einsatz von Charakteren in deinen Kompositionen zu tun. Diese Charaktere gehen über das musikalische Experiment weit hinaus. Außerdem gibt es immer eine Geschichte, die auf Dein literarisches Interesse zurückgeht und die es Dir erlaubt zu erreichen, was du mit Deiner Musik verfolgst.